En fecha 31 de julio de 2012 Zonaereader, página web especializada en el mundo de lectores de libros electrónicos, junto con Wolder Electronics, patrocinó el I Concurso de Relatos de Terror.

Mi relato Un Banquete de Hadas fue seleccionado para ser incluido en el libro conjunto. Si quereis leerlo, os lo adjunto a continuación:

Now are thoughts thou shalt not banish, Now are visions ne’er to vanish; From thy spirit shall they pass. No more, like dew-drop from the grass.

The Spirits of the Death (1827)

I.

El día en que nació Laura tres hadas acudieron a visitarla.

Laura nació en un lugar antaño visitado por esos mágicos seres. Uno de esos parajes en los que, a menudo, siguen brillando puntitos luminosos durante la noche, cerca de los cruces de caminos; sitios en los que todavía se oyen voces que susurran cuando el silencio se adueña de la casa, una casa lo suficientemente aislada de la población como para que parezca formar parte de un universo distinto. Además, cerca de ella hay un par de capillas en ruinas donde crecen helechos y enredaderas, en cuya espesura, si prestamos suficiente atención, se oyen crujidos y murmullos.

La máxima defensora de la visita de las hadas era su abuela Elvira, una mujer que tenía mala fama en la comarca. La gente procuraba no decirle más de tres frases si con dos tenían suficiente, preferían no nombrarla en demasía y, sobre todo, no comentaban nada malo de ella en voz alta. Por lo demás, Elvira era una mujer como cualquier otra, con sus problemas y alegrías, sus amores y anhelos… ¡En fin! Como cualquier otra, salvo por los trasgos de seis dedos que la ayudaban en las tareas domésticas.

Laura no vio a nadie esa noche, ni hadas ni humanos; estaba demasiado ocupada naciendo, y tuvieron que pasar algunos años para que las viera de nuevo. Quizás se habían acercado a ella para comprobar cómo crecía, pues las hadas, cuando quieren, son muy curiosas y se sorprenden de todos los humanos quehaceres. La niña Laura las veía y de inmediato sabía que eran haditas. Los detalles de la visión quedan apagados en las turbias aguas de la memoria, pero retazos de lo sucedido reaparecían de tanto en tanto.

Los años pasaron y Laura, en la aparente placidez que aporta la madurez, dudaba de sus recuerdos. Una vorágine de impresiones más recientes y menos fantásticas emborronaba su mente. Lo único de lo que estaba segura era que un día de verano, al caer la tarde, en plenas vacaciones escolares, la entonces pequeña Laura estaba observando embelesada los reflejos verdeazulados que despedía un viejo reloj de bolsillo. Era uno de sus tesoros y le gustaba verse reflejada en su cristal translúcido, pasar el dedo por la herrumbre de sus bordes y analizar la maquinaria desgastada que se adivinaba en su interior. Cuánto más lo miraba, más convencida estaba de que algo mágico anidaba en él.

Ese día, debido al reloj o cualquier otra circunstancia que se escapaba de su control, ocurrió algo que le hizo sospechar que no era exactamente igual que las otras niñas: el sol, al reflejarse en el metal, la deslumbró. Parpadeó unos instantes y, cuando recobró la visión, todo había cambiado: fue cuando las vio, sonrientes y hermosas, a su lado. “¿Quiénes sois?”, osó preguntarles; pero el tiempo que dura un parpadeo bastó para que desaparecieran.

¿Fue real? No nos corresponde a nosotros decidir sobre la realidad de las visiones. La propia Laura, en ocasiones, creía en esos seres luminosos, pero otras veces los incluía en el mismo saco en el que había metido a una niña con caperuza roja, a lobos que hablan y quieren llegar a casa de la abuelita por veredas del bosque, o a princesas que no duermen por la noche debido a un guisante… Todo era parte del mismo mundo fantástico, un mundo en el que además Laura había creado algunos seres de su propia cosecha, a los que creía ver en su infancia. Eran personajes que le daban consejos que jamás seguía, luces que parpadeaban en los rincones y se movían a gran velocidad cuando alguien entraba en la habitación, el recuerdo de una mujer vieja y desdentada que la observaba desde detrás de unos helechos, y sombras peludas que retozaban frente al fuego las tardes de invierno… Hubo una época en que fueron reales; ahora, todo había devenido en fantasías, y como tal las había catalogado.

No podía hablar de ello, pues sus amigas se reían y su madre se enfadaba, sin darle ninguna razón concreta; solo comentaba a veces, meneando la cabeza en dirección a su padre: “Las locuras de la abuela han pasado a la nieta”.

Entonces su abuela la sentaba en su regazo y le pedía que describiera con todo detalle esas sombras que veía; Laura le contaba todo lo que creía ver y lo que creía soñar, y su abuela siempre tenía un nombre para todos los extraños seres que poblaban su fantasía. Pero su abuela murió y, con ella, Laura perdió al único confidente de sus sueños.

Al morir la vieja Elvira, Laura empezó un deambular que la llevó a cambiar de casa varias veces. Su madre afirmaba que la vieja casona donde nació le traía malos recuerdos y, aunque jamás le contó cuáles eran, en sus ojos permanecía un fulgor soterrado, alejado, primigenio… La casa permaneció sola y abandonada; Laura conservó una llave pero jamás en vida de su madre volvió a poner los pies en ella. Se fueron del pueblo, cambió de colegio, de amigos, de forma de vivir. Se trasladaron a los suburbios de una gran ciudad.

Laura odiaba esos edificios impersonales y sin vida, no soportaba el sol cayendo a plomo sobre polvorientos parques infantiles. Las eternas tardes del fin de semana las pasaba sumida en sus pensamientos, cavilando sobre lo que podría haber sido y no fue. Fueron unos meses difíciles, al menos hasta que conoció a Carmen.

II.

La religiosidad no era algo intrínseco en Laura; no fueron sus padres ni la educación recibida quienes le inculcaron una fe más cercana a la paranoia que al sentido común. Sus juegos no diferían de los de otras niñas de su edad. Por otro lado, Carmen provenía de una familia de raíces católicas estrictas. Nunca actuó con afán proselitista frente a Laura, pero cuando se tienen quince años y se encuentra por fin una verdadera amiga, una chica puede abrazar un hierro al rojo con tal de no perderla. Carmen era la única amiga de Laura; pasó toda la adolescencia a su lado, y junto a ella vivió sus primeros goces, tanto espirituales como carnales.

Las lecturas de vidas de santos, catecismos y libros de moral que Carmen le leía, ocultaban placeres y mensajes sensuales. Laura se estremecía al oír los martirios de Santa Úrsula, las torturas de San Josafat o la muerte de Santa Catalina. Carmen le leía con voz pausada las gratificantes vidas de los mártires y Laura sentía como si su interior se fundiera en llamas.

Sus oídos se estremecían con las palabras recitadas de los versículos, y su boca se entreabría al imaginar los instrumentos del martirio: los flagelos, los garfios… Frotaba las piernas con deseo cuando vislumbraba en su mente los horrores delectables sufridos por esos mártires; creía sentir en su carne las flechas ardientes del tormento, los garfios acerados, los animales salvajes ansiosos de sangre inocente, las hogueras purificadoras…

Por la noche, en su dormitorio, el rosario saltaba en sus manos y Laura se estremecía sobre las tibias sábanas, presintiendo su martirio y soñando con uñas desgarrando su piel. Se despertaba con los muslos húmedos, consumida por la vergüenza por sus actos y deseos. Laura temía el pecado mortal que cometía, pero no podía dejar de pensar en esas flores marchitas devoradas por bocas inmundas, en esas pieles violadas por degenerados paganos, en todas esas historias morales que le producían un placer prohibido.

“Solo el dolor hace soportable la vida”, leía Carmen con voz pausada. “¡Padecer constantemente y después morir!”, decía Laura. “¡Padecer constantemente pero sin morir!”, rectificaba Carmen.

En honor a la verdad tenemos que aclarar que Laura y Carmen jamás llegaron a imitar físicamente las torturas sufridas por los mártires antiguos antes de alcanzar la gloria, solo las forjaron en sus pensamientos, en sus sueños, en sus desvaríos… Reprimían el placer para alcanzarlo, convirtiéndose así en narcisistas de un erotismo enfermizo, malsano.

III.

Los años transcurrieron como es habitual. Estudios universitarios y nuevas amistades hicieron que olvidara los místicos placeres presentes en esa época de su vida. Ahora, con 34 años, la vida de Laura era monótona: se había convertido por fin en una mujer normal, al menos eso creía, pues situaba dentro de la normalidad el amplio espectro que va del uno al otro extremo de la vida.

Luis era su pareja desde hacía varios años. No tenían hijos, solo una gata, Tina. Cada cierto periodo de tiempo, Luis insistía en el tema de la descendencia, le hablaba de la alegría de unas risas infantiles, le daba a entender que un hijo tal vez los uniría más. Laura hacía oídos sordos; no se veía como madre y no deseaba atarse a Luis más de lo estrictamente necesario. Aparentemente su vida era cómoda y feliz, pero a veces sentía una inquietud que nacía de lo más profundo de su ser, una necesidad de huir, de marcharse lejos, de romper con todo.

Algunas costumbres que había mantenido durante los años de su matrimonio, empezaban a diluirse, algunas de ellas tan placenteras como la postura que le gustaba adoptar para dormir: Durante la noche Laura se agarraba al pene erecto de Luis. Le gustaba dormirse así; así se sentía segura. Luis siempre transigía, pero a pesar de su voluntad y debido a los cambios de temperatura, los inconexos sueños, el transcurrir de las horas y mil y una cuestiones fisiológicas, la erección no duraba mucho. El pene pasaba de sólida asta a confundirse con las dobleces de la sabana; y era entonces cuando Laura, normalmente ya dormida, perdía su apoyo, su mano se soltaba y se extraviaba por los senderos de sus sueños.

No podía evitarlo, pero a partir de ese momento la segura y confortable cotidianidad de sus sueños devenía en negrura y salvaje desconocimiento. Cuando se despertaba por la mañana, siempre dudaba si prefería las verdes y luminosas praderas o las oscuras y misteriosas selvas. Y así fue durante varios años, hasta que todo cambió y la vida la empujó por caminos inesperados.Laura hacía varios meses que ya no asía la enhiesta verga; ni ella lo deseaba, ni él estaba dispuesto.

Y así pasaron las semanas, y tras ellas los meses, y como no encontraba una solución que le satisficiera, pensó en irse una temporada y apartarse de todo. Decidió dedicar sus esfuerzos a desahogarse y encontrar la dirección adonde dirigir sus pasos. Lo estuvo pensando durante muchos días y por fin encontró la solución gracias a una vieja llave atesorada durante años. Ahora solo era necesario proponérselo a Luis, pero el momento adecuado parecía no llegar.

aura temía que el hallazgo de ese momento se demorara tanto como la propia decisión de buscarlo. Por una vez en su vida fue impulsiva y, una tarde, cuando Luis llegó a casa y se tendió en el sofá, Laura le habló. Se interpuso entre el televisor y él y le pidió un momento de atención. Lo demás es sabido por habitual: discusiones durante varias horas, posturas que van convergiendo, más discusiones, una noche que transcurre lentamente… pero al final la mañana siempre llega, y con ella, la decisión ya tomada.

Laura despertó a Luis a las siete en punto, no le dejó otra opción que aceptar lo ya decidido. Luis se fue al trabajo malhumorado y Laura preparó las maletas, cogió a la gata y se fue a la casa que había sido de su abuela, la casa donde ella nació. La excusa era pasar unas semanas arreglándola y limpiándola, pues hacía tres años de la muerte de su madre y creía que ya era hora de comportarse como una mujer adulta, romper la estúpida prohibición y volver a poner los pies allí.

IV.

Cuando cruzó el umbral, Laura sintió que dejaba atrás la ciudad y entraba en un tiempo distinto, más lento y silencioso. El camino sin asfaltar que conducía a la casa atravesaba el pueblo como un hilo olvidado, ascendía sin prisa hasta la Ermita de Santa Catalina y, tras ella, descendía serpenteando entre sauces y abedules, cruzando un riachuelo por un puente de piedra. Al final del sendero, la casa se alzaba entre sombras y luz, guardando secretos antiguos y aromas de infancia.

El primer día lo dedicó a recorrerla, abriendo puertas, retirando polvo y descubriendo rincones que parecían contener su propio latido. Se sorprendió al encontrar viva a la vieja tía Gertrudis, prima de su abuela, quien le ofreció mantas y sábanas limpias y la guió con manos firmes en los pequeños quehaceres del hogar. Al caer la tarde, mientras la luz dorada se colaba por los cristales polvorientos, Laura se dejó envolver por una calma que no recordaba desde niña.

En su piso urbano, Laura se sentía siempre desprotegida, como una niña que comprende de golpe la ausencia de sus padres, como un adulto que descubre que las certezas que sostuvo eran solo espejismos. Aquí, en la casa de su abuela, la necesidad de aferrarse a algo—cualquier cosa—que la acercara a Luis parecía desvanecerse, reemplazada por un sosiego profundo. Miles de abrazos, incontables conversaciones de madrugada, habrían bastado para saciarla, y aún así, en ese lugar antiguo, comprendió que ninguna de esas cosas podía sostener el paradigma de su amor.

V.

Al tercer día, Laura entró en la habitación donde había vivido y muerto su abuela. Al cruzar el umbral, los olores y sonidos que la habían acompañado en su infancia la golpearon con intensidad. Recuperó de golpe recuerdos que creía olvidados, aunque solo estaban adormecidos. Cerró los ojos y se trasladó varios años atrás. La sensación era tan vívida que no se habría extrañado de oír a su madre llamándola desde la cocina o a su padre maldiciendo cuando el tractor no arrancaba.

Miró al techo: oscuras vigas de madera cruzaban la habitación. Tina se acercó a sus piernas y se recostó en ellas. Laura se sentó en la cama, colocada transversalmente a las vigas. Sonrió: sabía que se hacía así para evitar que el alma del moribundo se escapara del cuerpo, como si las vigas fueran una reja invisible. Tenía un recuerdo borroso de los últimos momentos de su abuela, cuando pidieron girar la cama hasta ponerla paralela a las vigas. Quizás solo fuera superstición, pero al poco tiempo, con un suspiro de alivio, su abuela partió.

Laura se tendió sobre la cama, como tantas tardes de verano después de comer. Tina se acurrucó a su lado. Cerraron los ojos y Laura volvió a verse niña, escuchando los sonidos que llenaban la casa: crujidos, golpes secos y chirridos que venían del desván, de las paredes, sobre su cabeza o desde la semioscuridad de su propia habitación. ¿Ratones, cañerías, madera que se movía… o duendes? Lo ignoraba, pero le gustaba escucharlos.

Había clasificado esos sonidos y tenía uno favorito: el que llamaba “el de la bola que cae”, como si una pelota de madera o marfil rebotara varias veces antes de rodar en silencio. Jamás supo quién o qué lo producía, pero lo acompañó todas sus tardes de verano. Ahora, de nuevo sobre la cama y con años de experiencia a sus espaldas, intentaba escucharlo de nuevo. Se durmió antes de que sonara por vez primera.

Durante el sueño, Laura recobró el calor de las tardes veraniegas, el sabor de los juegos sin preocupaciones, cuando las sombras de la madurez no amenazaban con destruir todo lo que había amado y construido. Recordó la niña que jugaba y se ilusionaba con todo lo que veía, tocaba e imaginaba. Tina se movía inquieta sobre su regazo, pero Laura durmió como no lo había hecho en años. Fue una siesta como las de antaño, aunque ella ya no era la misma: la inocencia la había perdido hacía tiempo.

En lo más profundo del inconsciente, vio una luz que parecía guiarla: un puntito parpadeante que se abría paso a duras penas entre la oscuridad. Había en él una palpitación extraña y una música disonante; una serie de notas sin relación aparente sonaban en su cabeza, como si alguien intentara comunicarse mediante melodías.

Laura no comprendió nada, pero despertó sudada y buscó inmediatamente a Tina. La gata había abandonado la habitación hacía rato.

VI.

Llevaba una semana en la casa y no había descansado ni un instante. Limpiaba y ordenaba trastos inútiles sin concederse un respiro. Por la ventana abierta se colaban, olvidando las reglas de cortesía, los ruidos de insectos, pájaros y otros animales nocturnos y escurridizos. Esos sonidos, mezclados y amplificados por pequeñas ráfagas de viento, creaban una especie de sinfonía que la acompañaba en su pesadumbre. Más allá del tejado, unas perezosas nubes reposaban; hacía días que no querían moverse.

Una mañana, mientras amontonaba trastos para hacer una hoguera, ocurrió algo inesperado. Estaba sentada sobre una caja cuando, de súbito, un cambio de viento le lanzó el humo a la cara, obligándola a levantarse con los ojos llorosos y tosiendo. Cuando recuperó la visión, la escena cambió para siempre.

Entre la bruma distinguió a unos seres que la observaban sin perder detalle de sus movimientos. Enmascaradas por el humo, sonrientes y hermosas, estaban a su lado. Su memoria destelló y se vio a sí misma con ocho años, sosteniendo un viejo reloj de bolsillo, con ellas allí, tal como ahora.

Parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos ya no estaban. Primero sintió una punzada de decepción, pero pronto una alegría cálida la invadió. ¡Las había visto de nuevo!

Esa noche durmió profundamente y no se despertó ni una sola vez. Hacía meses que eso no ocurría.

Al día siguiente recibió una llamada de Luis. Esperaba su llamada, pero cuando oyó su voz se quedó callada unos segundos, quizás demasiados. Hasta que él no insistió tres o cuatro veces, ella no pronunció palabra. Horas más tarde, por la noche, cuando la nevera detuvo su rum-rum y el silencio llenó la casa, rememoró la conversación mantenida: “¿Cómo va todo?”, le había preguntado Luis. Ella tragó saliva, se mordió los labios y lo soltó: “He visto hadas”.

Hubo silencio al otro lado de la línea y, al cabo de lo que pareció una eternidad, se oyó de nuevo la voz de Luis: “No cambiarás nunca, ¿no?”, y colgó.

VII.

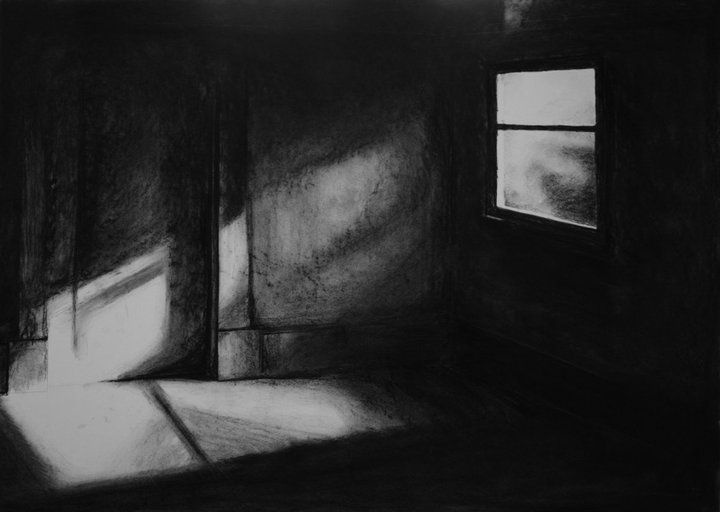

La mañana siguiente, Laura entró en una de las muchas habitaciones que permanecían oscuras la mayor parte del día, y un desasosiego la invadió al poner un pie dentro. El silencio era opresivo y parecía que las paredes palpitaran, que tuvieran vida propia; una vida latente, adormecida, penumbrosa, húmeda, lóbrega… en definitiva, fantasmagórica.

Sabía que la ventana estaba al fondo: un hilo de luz y motas de polvo danzando lo confirmaban. Solo unos pasos la separaban de ella. Solo unos segundos y abriría la ventana. Laura miró la negrura como quien contempla un escenario donde se representan todas las pesadillas, todos los malos augurios. Sus piernas se negaban a obedecerla.

Cerró los ojos y, aunque parecía ridículo, la oscuridad que la rodeaba la tranquilizó. Avanzó a ciegas hasta que sus dedos asieron el marco de la ventana. Se esforzó unos instantes con el cerrojo y, al abrirla de golpe, la luz del día llenó por completo la sala. Un murmullo ininteligible pareció esfumarse por el pasillo.

No pensó más en ello durante el día, pero esa noche otro susurro la despertó. Oyó, o más bien intuyó, unos pasos que no eran pasos: ligeros, imperceptibles, como si un jilguero avanzara a saltitos por la habitación. “No puede haber nadie”, se repitió, pero creyó oír una respiración a los pies de su cama. Instintivamente recogió las piernas y se cubrió la cabeza con la sábana.

Laura se sentía, con las piernas recogidas y con las sienes latiéndole, como si lo fantástico hubiera invadido lo cotidiano. Eran las cuatro de la mañana y sentía un frío intenso en la habitación. La sabana no la protegía y, reuniendo toda su fuerza de voluntad, decidió levantarse a buscar una manta al armario. Cuando se giró quedó petrificada al ver una luz flotando ante sus ojos. Solo duró unos instantes, pues pronto vio un rostro sobre la almohada.

Entre los pliegues grises de la sábana, una cara descansaba. Laura la reconoció antes de ser consciente de todos sus rasgos: era la cara de su abuela. Primero se asustó y quiso huir, pero al instante supo que ella no le haría daño; siempre la había querido y siempre la protegería.

“Hola”, le dijo, “¿qué quieres?”. La aparición no respondió; solo una lágrima resbaló por sus ojos y se esfumó.

VIII.

Sentada cerca de unas viejas losas de origen romano que custodiaban uno de los lindes de su propiedad, Laura observó cómo un soplo de viento levantaba unas hojas del suelo y las mantenía unos instantes en el aire. No sabía que, una tarde de otoño y tras unas copas de armagnac, un poeta había afirmado que la belleza no es más que el sutil vuelo de la amarillenta hoja empujada por la brisa.

Recordó los seres del día anterior y siguió boscándolas entre las sombras. No había nada. Cerró los ojos y oyó un sonido, como de un cuchillo raspando el mármol. Antes de mirar sabía que habían regresado.

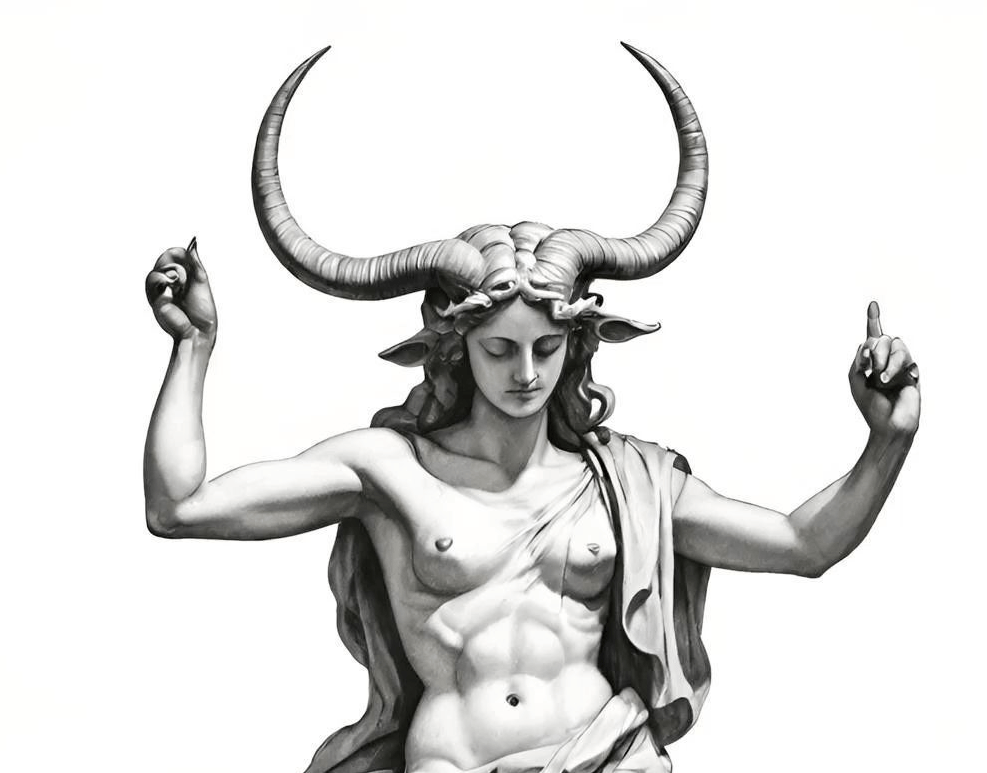

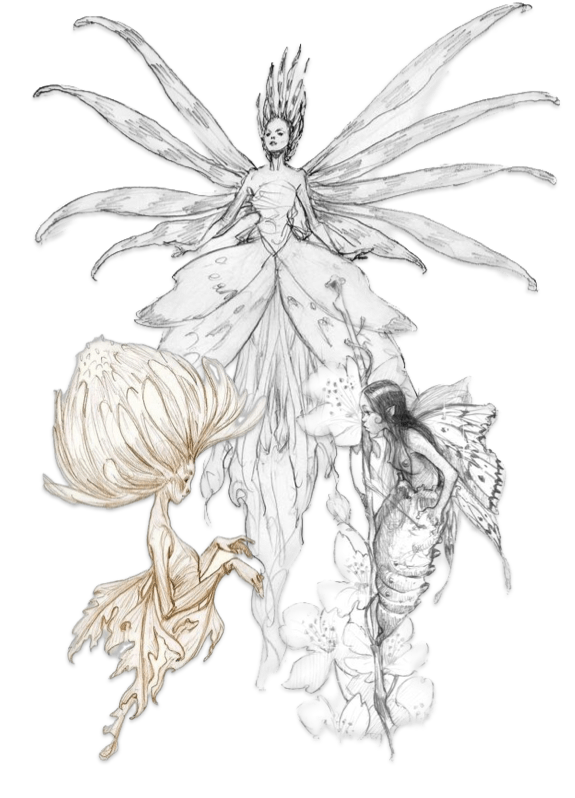

Las narraciones han descrito a estos pequeños seres vestidos con hojas y con unas enormes alas doradas de mariposa a la espalda. Ahora que estaban ante ella no podía describirlas claramente. No debería extrañarnos, pues ellas no pertenecen a este mundo físico, son seres adimensionales y desean que se las vea tal como son, se ocultan a nuestras miradas catalogadoras.

El hada dio una voltereta en el aire y siguió jugando como si no la estuvieran observando. A ella se sumaron otras y pronto iniciaron un ballet aéreo. Laura se dedicó a mirarlas atentamente: sus formas eran cambiantes y no correspondían a la imagen preconcebida que tenemos de un ser femenino etéreo flotando sobre un idílico paisaje de amapolas y botones de oro.

Ya no la abandonaron.

Los días siguientes Laura mantuvo largas conversaciones con las hadas. Gracias a ellas descubrió que no sabían nada de moral, del bien o del mal, tampoco distinguían acciones buenas o malas, no conocían la pobreza ni la enfermedad, ignoraban la muerte o el hambre, no tenían propiedades ni aspiraciones. Parecían alegres y despreocupadas pero no conocían la alegría o la felicidad. No amaban ni odiaban. No tenían sentimientos.

Comían cuando lo deseaban pero no tenían ninguna necesidad de hacerlo. Tampoco tenían algo parecido a la sexualidad, nada las impelía a practicarla, ni la procreación ni el deseo… Desconocían la existencia de pasado o futuro, no tenían recuerdos ni conocían historias. No sabían de dónde venían ni les importaba. Vivían en un eterno presente, como almas en el limbo, ni en el cielo ni en el infierno.

Aunque a veces le hablaban individualmente, no parecían seres individuales, sino que formaban parte indisoluble de algo colectivo. Actuaban siempre como un grupo. Laura se preguntaba si morían, y ella misma se contestaba, sin saber cómo, que en cierta manera sí lo hacían, pero como formaban parte de un todo mayor que ellas, se podría decir que seguían vivas en el grupo. Ellas no tienen alma individual como nosotros, su alma es colectiva y eterna.

En fin, ¿era producto de su imaginación o todas esas conversaciones eran reales? En ocasiones deseaba perder la facultad que había adquirido. ¿Estaba enloqueciendo? Seguramente sí, pero ¿quién decide quién está loco y quién cuerdo?

IX.

Una de las historias que más estremecía a Laura, entre todas las que le contaba su abuela, hablaba de los secuestros de bebés recién nacidos. La tradición afirmaba que, cada siete años, el diablo exigía un tributo de sangre a las hadas, quizá por haberlas dejado de lado en sus afanes tentadores. Las hadas no tenían más remedio que obedecer, pero nunca ofrecían uno de sus propios bebés; preferían entregar un niño humano.

Elegían niños de pocos días, horas a lo sumo, y en lugar del raptado solían dejar un doble feérico: una impostura, un fantasma o un disfraz que habitualmente moría a los pocos días.

A Laura no le gustaba esta historia, sobre todo porque su abuela había asegurado que, el día de su nacimiento, tres hadas estuvieron presentes. ¿Estaban calibrando las posibilidades de raptarla? ¿Lo hicieron y, en lugar de sustituir a la Laura verdadera por un doble, la reemplazaron por una auténtica hija de hada? ¿Su estirpe era nínfular o demoníaca? ¿Esa era la razón por la que podía verlas?

Todo resultaba extraño, pero siempre había convivido con ello. Su abuela hablaba de esos seres como si fueran de la familia: los trasgos que habitaban la casa le hacían compañía durante las noches de invierno, revoltosos y traviesos, pero protectores. Entre la cocina y la cuadra cuidaban que el fuego nunca se apagara. Laura recordaba haberlos vislumbrado alguna vez, como sombras que saltaban de pared en pared, moviendo sus pequeñas manos agujereadas.

Esas visiones infantiles regresaron con fuerza. Los atardeceres la encontraban sentada junto al curso de un torrente que, la mayor parte del año, estaba seco. Allí, de niña, soñaba con pálidas dríadas bailando bajo la gibosa luna; ahora, adulta, podía verlas y escucharlas hablar.

El lugar no era exactamente igual al que conservaba en su memoria. Algo faltaba… entonces recordó que, en el pequeño museo local, se conservaba un ara romana trasladada desde el hayedo que rodeaba la casa de su abuela. Era la losa donde se sentaba de niña, parte de su infancia. Sin pensarlo, tomó el coche y abandonó la casa por primera vez en muchos días.

Transcurridos largos años, volvía a tenerla delante, fuera de su ambiente, entristecida en cierto modo, cubriéndose de polvo en un cutre museo junto a restos deTras largos años, la volvió a tener delante, fuera de su ambiente, cubriéndose de polvo entre restos de cerámica, lámparas de arcilla y hachas de sílex desgastadas. No era más que un bloque rectangular de piedra, desgastado por los bordes, con la siguiente inscripción: cerámica, lamparas de arcilla de varios tamaños y hachas de sílex desgastadas. No era más que un bloque rectangular de piedra, desgastado por los bordes, en cuyo centro se conservaba la siguiente inscripción:

NYMPHIS FONTIS LMINICIVSAPRONANVS

II VIR QQTESTAMENTO X

ARG * LIBRIS * XV * PONI IVSSIT

Intentó traducir el texto, sin éxito. No había ninguna placa explicativa, y en realidad le importaba poco: lo que la inquietaba era la frase “Nymphis Fontis”, que recordaba de su infancia. Aquellas “ninfas de la fuente” que la llamaban desde la antigüedad eran las mismas que ahora aparecían ante ella, hablándole con palabras incomprensibles. Las temía; estaba segura de que representaban el mal.

Al salir del museo, se detuvo un instante en la plaza del pueblo. Compró una revista y un paquete de chicles. Un anciano la observaba sentado a la sombra de un árbol, mirándola como si la conociera pero sin ubicarla del todo.

“¿Eres la nieta de Elvira? Sabía que regresarías”, le dijo cuando pasaba por su lado, camino del coche. Laura se detuvo y se giró hacia él. El viejo sonreía burlón, sus ojos entrecerrados debido al sol que caía sobre su rostro. “Eres como ella, os parecéis mucho. Tu madre era distinta, por eso se fue, pero las nietas siempre regresan”.

Laura se alejó sin responder. Los ojos del hombre brillaban con un fulgor malévolo, de quien conoce un secreto que solo él comprende. Justo al entrar en el coche, aún oyó su voz: “Yo también las he visto, igual que tu abuela…” y añadió: “las vimos pero no las obedecimos”.

Laura abandonó el pueblo temblando, tentada de regresar con Luis. Pero a medida que conducía y su mente se serenaba, relacionó las palabras del anciano con algún tipo de demencia senil. No volvió a pensar en ello durante el resto del día.

X.

Durante toda la noche, las sugerentes voces de las hadas tiñeron de un sentido malévolo la visita de la mañana. Al anochecer, Laura había notado que algo o alguien la vigilaba. La sensación la obligaba a cruzar, con grandes zancadas, las habitaciones oscuras; miraba dentro del armario y debajo de la cama antes de acostarse. Pero al dormirse, los susurros regresaban: le hablaban de antiguos ritos, de tibia sangre, de dioses arcanos, de músicas capaces de inducir locura a quien las escuchara.

Tanto insistieron que decidió complacerlas.

Tanto insistieron que decidió complacerlas. Compró una gallina viva y se acercó al lugar que antaño había ocupado la antigua ara. Era de noche y la luna brillaba entre los resquicios del hayedo. El silencio y la oscuridad la recibieron; no las había visto nunca de noche, pero no creía que su aspecto variara mucho respecto a la luz del sol.

Apoyó la gallina sobre la losa oscura y, cerrando los ojos, le cortó el cuello, salpicándose de sangre. Reprimió el asco y se apresuró a marcharse, llamándose estúpida por semejante tontería. No había andado ni dos metros cuando unos murmullos de satisfacción llenaron la noche. La curiosidad pudo más que la prudencia: giró la cabeza y entrevió la mancha blanca y roja que era el animal.

Laura vaciló, no estaba preparada para la visión. Un sudor frío le recorrió la espalda. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Algunas hadas se acercaron, con gotas pegajosas de sangre sobre sus cuerpos, alargando las manos y pidiéndole que las acompañara. Laura gritó y huyó hacia la casa, cerrando puertas y ventanas con desesperación.

Se refugió en un rincón de la cocina, en posición fetal, escuchando cómo alguien o algo rascaba la puerta y arañaba el cristal. Alguien que deseaba entrar, que le pedía, suplicante, que saliera; alguien que la llamaba por su nombre con voz meliflua, procedente de la antesala del infierno, queriendo arrastrarla a él.

XI.

Isabel se presentó sin avisar un domingo por la mañana. Su espontaneidad era proverbial; actuaba siempre a impulsos. Era la única persona a quien Laura podía llamar amiga.

Se instaló rápidamente y comenzó a charlar sin pausa. Laura la escuchaba sin interrumpirla. Habían recuperado de la despensa una vieja botella de aguardiente y se sentaron frente al fuego encendido. Sin embargo, la conversación se había convertido en un monólogo, y Laura empezaba a dormirse.

De repente, una ligera crispación llenó el aire, como un pliegue, una vibración, un temblor. Detrás de Isabel, en la penumbra, Laura vio a alguien que le hacía gestos. Se incorporó, concentrando la mirada en el pequeño ser. Isabel no se percató de nada y seguía hablando sin cesar.

Laura trató de entender el significado de los gestos de la figura, pero no lograba comprender por qué señalaba a Isabel y sonreía con malicia. Entonces, el ser movió los labios lentamente y formó una palabra inaudible.

Al día siguiente, con la cabeza pesada y dolorida por los excesos de la noche anterior, lo primero que hizo Laura fue observar a Isabel. Se sorprendió de la frialdad con que encaraba la situación. No había maldad en sus actos; Laura estaba convencida de que solo había recibido una orden y se disponía a cumplirla.

XII.

Se oyó un roce y Isabel giró la cabeza. Miró a Laura con los ojos muy abiertos: “Me has asustado, ¿por qué te acercas en silencio?”. Laura avanzó unos pasos más, manteniendo las manos detrás de su espalda. “¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien?”. No respondió con palabras; en lugar de ello, un golpe seco resonó en la habitación, y el cuerpo de Isabel se desplomó, atónita y paralizada.

Laura se inclinó sobre ella, y en la penumbra de la habitación, un extraño ritual comenzó. Sus movimientos eran precisos, meticulosos, y la tensión en el aire se volvió casi tangible. Isabel yacía inmóvil, y la sensación de peligro saturaba cada rincón. Un frío extraño recorrió la piel de Laura; no era miedo ni placer, sino una emoción indefinible, mezcla de devoción y terror.

Durante un tiempo que pareció interminable, Laura permaneció cerca de Isabel, concentrada, escuchando los susurros que parecían surgir de las paredes y del suelo, voces invisibles que guiaban sus acciones. Cada gesto, cada movimiento, era un acto de obediencia a algo antiguo y poderoso. Cuando finalmente se levantó, sus ojos brillaban con una luz extraña, y el silencio que siguió era absoluto, denso, casi palpable. Aquello que hacía menos de una hora había estado lleno de vida, ahora no era más que sangre y muerte. Curiosamente la visión del cadáver no le trajo ningún sentimiento, ni bueno ni malo.

Laura se sorprendió del gusto dulzón de su amiga. Pasó unos instantes ordenando las sillas alrededor de la mesa y puso en marcha el televisor. Se sentó a fumar un cigarro viendo, con el sonido apagado, una vieja película de flamencas y gitanos. Tenía mucho que hacer, aunque no sabía por donde empezar. Encendió otro cigarrillo y lo apagó inmediatamente. Se levantó. Dio dos vueltas alrededor del cuerpo de Isabel, se agachó y lo agarró por los pies y lo arrastró fuera de la casa.

La llevó a Isabel hasta la piedra oscura en el bosque, el lugar donde los viejos ritos se habían celebrado desde tiempos inmemoriales. Allí, bajo la luna ausente y entre sombras inquietantes, Laura colocó a Isabel con cuidado, ajustando su ropa y preparando la escena como si de un altar se tratara. El bosque parecía contener el aliento; todo estaba suspendido entre lo real y lo imposible.

De pronto, un murmullo la rodeó, y roces invisibles rozaron su vestido. Sabía que si miraba hacia atrás, perdería la última brizna de cordura que le quedaba. Avanzó, arrodillándose ante las presencias que aguardaban, y participó del ritual que había reclamado su atención desde hacía tanto. No era una ceremonia de sangre visible, sino un acto de entrega espiritual y terrorífica, en el que todo su ser estaba absorbido por aquellas fuerzas que la habían convocado. Olvidó todo lo que había aprendido a lo largo de su vida y participó en la celebración de la impía comunión.

Al día siguiente solo recordaba retazos de lo sucedido. Se veía a sí misma como quien observa desde un lugar seguro, casi como si contemplara una película. Allí estaba alguien muy parecido a ella, participando en un acto antiguo y prohibido, una ceremonia que desafiaba toda lógica y moral humana. No era un sueño, ni una ilusión; era un contacto directo con fuerzas que escapaban a la comprensión ordinaria. Como en la consagración del pan y el vino en la misa, el acto que presenciaba y en el que participaba tenía un poder tangible, cargado de significado oculto.

Sus manos se alzaron instintivamente, siguiendo un rito que desconocía pero que sentía en lo más profundo. Cada gesto era preciso y silencioso; cada palabra que pronunciaba resonaba en su mente como un eco que atravesaba siglos. Todo su ser estaba concentrado en ofrecer aquello que se le pedía: no sangre ni carne visible, sino su entrega, su devoción y su voluntad. “Tomad y recibid”, susurraba en silencio, como si el aire y la penumbra fueran testigos de su obediencia, y cada movimiento reforzaba la conexión con esas presencias que la habían reclamado.

Al terminar, se quedó unos instantes arrodillada, respirando con calma y con una sensación de paz perturbadora. Sabía que había sido partícipe de algo antiguo y poderoso, que había tocado un umbral del que no había retorno. Cuando se levantó, lo hizo con rostro sereno, con la conciencia de haber sido guiada, de haber comprendido aunque solo fuera parcialmente el verdadero alcance de aquel rito. Por un instante, el mundo ordinario pareció desvanecerse y ella permaneció sola, consciente de que aquel encuentro la había cambiado para siempre.

El silencio se extendió a su alrededor, y por un instante el tiempo pareció detenido. Las presencias ya no estaban visibles, pero su memoria las mantenía vivas, recordándole que había sido tocada por algo eterno, por un conocimiento que no podría olvidar. Por los siglos de los siglos, pensó, aquella comunión quedaría grabada en su interior. Amen.

XIII.

Los dos días siguientes transcurrieron en un silencio pesado. Laura permaneció en la cama, casi inmóvil, evitando moverse o comer, intentando mantener la mente en blanco para no perderse en recuerdos perturbadores. A veces, flashes de la noche anterior regresaban a su mente como fragmentos de un sueño imposible de distinguir de la realidad. ¿Había ocurrido todo? ¿Isabel había estado realmente allí, o era una proyección de su mente alterada por la oscuridad y los susurros de las hadas? Cuando buscó la losa negra al día siguiente, solo halló silencio y polvo; ningún rastro del ritual.

En momentos de lucidez sobrenatural, todo volvía a ella con claridad estremecedora. Recordaba los gestos de las figuras, la fuerza de lo que había sucedido y la sensación de estar participando en algo más grande que ella misma. La visión de la ceremonia, de la comunión con lo inexplicable, la llenaba de un vértigo que oscilaba entre el terror y la fascinación.

Laura comprendió que había cruzado un umbral. La sangre, el ritual, la presencia de las hadas… todo formaba parte de un misterio que escapaba a su entendimiento. No había placer ni horror, solo una extraña reverencia ante lo inevitable, la certeza de que había sido testigo y participante de algo ancestral. Ellas la habían aceptado (frágiles élitros manchados de sangre).

Al amanecer, se incorporó lentamente. Los recuerdos eran fragmentarios, como escenas de una película vista desde la distancia. Podía distinguir la geometría del ritual, los movimientos coreografiados de los seres, los murmullos de voces que no pertenecían a este mundo. Había sido testigo de una ceremonia que combinaba lo sagrado y lo profano, y algo dentro de ella había cambiado para siempre.

Laura salió de la casa al mediodía, respirando hondo. Cada sombra, cada rayo de luz, le recordaba la presencia de lo intangible. Sabía que volvería a encontrarlas, que los límites de su realidad se habían expandido, y que ya no habría marcha atrás: había sido iniciada en un secreto que solo podía comprender en fragmentos y símbolos, y que marcaría su vida a cada paso que diera en el bosque, en la casa y más allá.

XIV.

No habían pasado ni tres días cuando sonó el teléfono. Laura apenas tuvo tiempo de levantar el auricular antes de que Luis hablara, con la voz cargada de preocupación: “¿Cómo va todo?”.

Laura respondió casi automáticamente: “Bien… Isabel se ha ido, ya no está”. Luis guardó un silencio que se alargó más de lo esperado. “Lo supongo… me dijo que vendría a verte el fin de semana”. Laura tartamudeó, murmurando algo inconexo sobre un fin de semana largo, interminable, como si el tiempo se hubiera estirado sin control. Se sorprendía de las palabras que salían de su boca.

“¿Qué te pasa? ¿No estás bien?”, preguntó Luis con insistencia. Solo acertó a responder: “Necesito irme de aquí”. Luis continuó hablando, pero Laura apenas escuchaba. Sabía, instintivamente, que debía obedecer y permanecer hasta que él viniera a buscarla.

Como en un sueño, se vio recogiendo sus maletas y siguiendo a Luis por la casa mientras cerraba puertas y ventanas, asegurándose de que todo quedara en orden. Una vez cargado el coche, emprendieron el viaje sin detenerse en el pueblo. Con la frente apoyada en la ventanilla, Laura contemplaba el bosque con ojos vidriosos, despidiéndose en silencio. Nada ni nadie debía interponerse entre ella y el secreto que había presenciado. Las hadas no aparecieron para despedirse; quizá ya no les importaba su destino, o quizás ya habían encontrado un nuevo entretenimiento.

Luis le recordó que al día siguiente debía visitar al médico, preocupado por su desmejorada apariencia. Laura asintió sin protestar, pero no habían avanzado ni dos kilómetros cuando pidió detenerse: “Déjame bajar un momento”. Luis obedeció.

Ella caminó unos pasos y se detuvo, observando el atardecer. Cerró los ojos, contó hasta diez, y los volvió a abrir. El paisaje no había cambiado, pero ella sabía que su mundo interior ya nunca volvería a ser el mismo.

Al girarse, vio a Luis encendiendo un cigarrillo. Se relamió los labios y, con una sonrisa extraña, se dirigió al coche. Antes de entrar, se detuvo un instante más. Debía encontrar una excusa, algo que justificara la desaparición de Isabel y de otros que había conocido; aún sentía esa hambre de lo desconocido que la había marcado en los últimos días. Suspiró, consciente de que la respuesta llegaría a su tiempo.

No le importaba esperar un poco, ya cenaría más tarde.