¿De qué depende la belleza de una obra de arte? ¿Depende de la percepción individual de cada persona? Si es así, ¿podemos clasificar una obra en función de ciertas características objetivas con las que todo el mundo coincida? Si consideramos que la belleza es algo completamente subjetivo, ¿qué sucede entonces con las obras consideradas «clásicas»? ¿Son realmente bellas?

Kandinsky definió la obra de arte como una fusión «inevitable e indisoluble» de dos elementos: el interior o contenido y el exterior o forma. Cada uno de nosotros percibe estos elementos de manera diferente, e incluso llegamos a creer que somos capaces de enumerar las características que conforman lo bello y razonable, al menos desde nuestro punto de vista. Esta visión particular es, como no podría ser de otra manera, subjetiva. Es esta subjetividad la que permite que un observador pueda extasiarse y perder la noción del tiempo ante, por ejemplo, obras maestras como el Pantocrátor de la Deesis en Santa Sofía de Estambul o la Entrée du village de Voisins de Pissarro.

Evidentemente, esta sensación puede surgir con cualquier obra de arte, aunque hay algunas que parecen provocar esta experiencia con mayor frecuencia. Todos somos capaces de nombrar obras que nos generan este tipo de emoción, pero muchas veces nos resulta difícil definir qué es exactamente lo que las diferencia de otras.

Mi lista personal de obras que me producen esa sensación no tiene por qué coincidir con la de otra persona. Su lista podría incluir, por ejemplo, obras como Fountain de Duchamp o cualquier dibujo de Keith Haring, las cuales, siendo sincero, no me producen la misma emoción que otras. Sin embargo, valoro ambas como lo que son: piezas auténticas, honestas y esenciales en la historia del arte.

Independientemente de los sentimientos individuales, la generalización de sensaciones en relación con una obra de arte concreta puede estar vinculada a lo que se califica como «sublime».

Si analizamos la raíz de esta idea, encontramos que, entre los siglos I y III de nuestra era, Pseudo-Longino definió en su obra Περὶ ὕψους (Sobre lo sublime) todo aquello que posee una belleza de tal magnitud que lleva al observador a un éxtasis tan intenso que incluso puede llegar a ser doloroso. Habitualmente, se considera esta idea opuesta a la belleza, ya que una parece excluir a la otra, como la luz excluye a la oscuridad.

Particularmente, cuando observo obras de Turner como The Shipwreck o The Angel Standing in the Sun, percibo en ellas lo sublime; me impactan profundamente, y no puedo evitar sentir la perfección y la belleza en cada pincelada. Mi subjetividad une lo sublime y lo bello, pero alguien que, sentado a mi lado, contemple lo mismo, podría experimentar rechazo o aburrimiento (el clásico de gustibus non disputandum est, tantas veces recordado).

Sin embargo, con frecuencia, esta subjetividad se convierte en objetividad cuando el grupo de observadores es lo suficientemente amplio. Surge entonces una especie de consenso que sitúa, por ejemplo, las obras de Turner en una categoría que las eleva por encima de lo subjetivo, otorgándoles un estatus concreto en la historia del arte. Este mismo consenso ha consagrado otras obras, como el David de Miguel Ángel, el Partenón de Atenas, la serie de frescos de la Cappella dei Magi de Gozzoli o incluso Drowning Girl de Lichtenstein.

¿Qué tienen en común todas estas obras? Que están clasificadas como «clásicas».

El poeta húngaro Béla Balázs afirmaba que los valores estéticos no evolucionan y que todas las obras de arte se encuentran en un mismo nivel estético, por lo que no se puede afirmar que unas sean mejores que otras. Según Balázs, las obras de arte (aspecto objetivo) no evolucionan estéticamente; lo único que cambia es la sensibilidad del espectador (aspecto subjetivo). En otras palabras, el patrón de medida del arte en una época determinada es la cultura artística y la visión del espectador de ese momento histórico.

El «interior/exterior» de Kandinsky o la evolución de la sensibilidad subjetiva propuesta por Balázs (o incluso las nociones de doxa y episteme de Platón) no son más que aspectos de una realidad captada subjetivamente por el artista y reflejada objetivamente para el espectador. Así, podemos decir que «el sujeto se objetiviza y la objetividad se subjetiviza».

El sentido común nos dice que la belleza es subjetiva y que no es una característica intrínseca, sino una cualidad atribuida desde el exterior. Suelen existir reticencias a aceptar que haya una belleza objetiva y universal, con características comunes en todos los objetos considerados «bellos». La belleza no reside en el objeto, sino en el espectador, que la interpreta a través de su experiencia y gusto.

El artista accede a esta interpretación mediante su «inspiración/intuición». Recordemos que «intuición» proviene del latín intuitio, que significa «mirar hacia el interior». La realidad es el origen de la obra de arte y, aunque objetiva, el artista la percibe subjetivamente, a través de la intuición, un proceso que rara vez sigue caminos racionales.

Cada espectador tiene una visión diferente, una impresión subjetiva de lo que el artista está representando, y todas estas visiones son válidas. No obstante, una cierta experiencia y conocimiento del arte puede acercar más al espectador a la intención del artista.

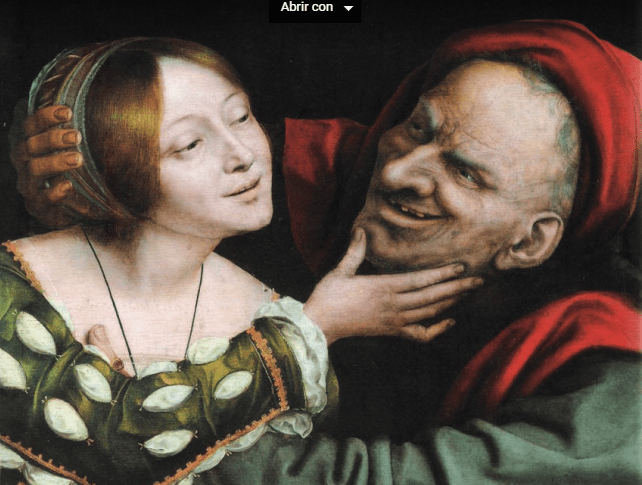

En el Diccionnaire philosophique, Voltaire escribió: «Entre deux hommes dont l’un est grossier, l’autre délicat, on convient assez que l’un a plus de goût que l’autre» / «Entre dos hombres, uno tosco y el otro refinado, generalmente se acepta que uno tiene mejor gusto que el otro». No quiero contradecirlo (¡válgame Dios!), pero sigo pensando que, a pesar de la subjetividad individual, existe una objetividad universal cultural que define lo que es bello, adecuado, justo, razonable… La sociedad impone una racionalidad que, por comodidad, seguimos todos: tanto los espectadores como los creadores de obras de arte.

En ocasiones surge un «artista» que sobresale entre los simples «creadores». La obra de arte creada por este artista se convierte en la antítesis de la lógica artística de su tiempo. Es entonces cuando emerge el auténtico arte, porque este no debe seguir la corriente artística dominante, sino contradecirla, oponerse a ella. Cuanto más totalitaria se vuelve la sociedad, más ajeno a ella se convierte el arte.

Concibo la historia del arte como un pasillo revestido de espejos, dispuestos de tal forma que unos reflejan a los otros. El arte se mueve a través de la oposición: la negación de lo que hasta entonces se consideraba correcto y la creación de un nuevo paradigma artístico. Sin embargo, todo está tan relacionado como la imagen de un espejo con el reflejo de su propia imagen. Nosotros, los espectadores, estamos fuera del pasillo, observándolo desde afuera, y es nuestra mirada la que introduce la subjetividad en la ecuación.

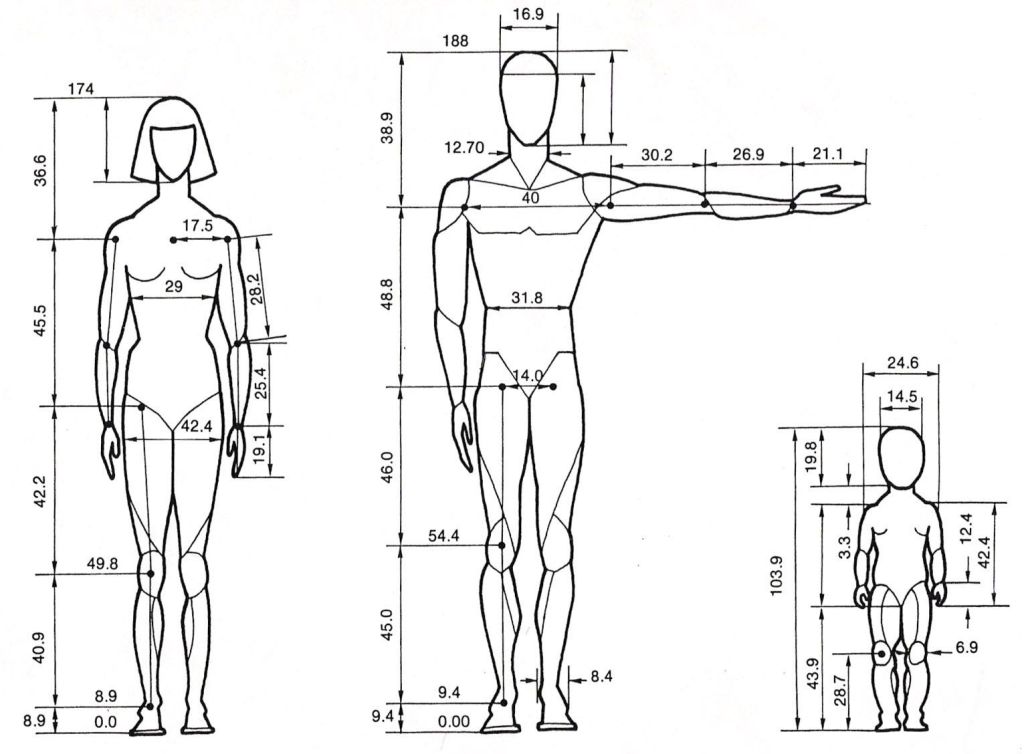

Entre los griegos, la idea de belleza estaba vinculada a cánones lógicos y racionales, estrechamente ligados a las leyes de la naturaleza. Según estos principios, la armonía y la proporción eran esenciales para aspirar a la perfección. Toda obra humana debía ajustarse a parámetros matemáticos estrictos; gracias a ellos, el arte adquirió un carácter universal, permitiendo responder a la eterna pregunta: ¿depende la belleza de una obra de arte de nuestra percepción subjetiva, o existen características objetivas con las que todos puedan coincidir?

Toda obra es hija de su tiempo, pero para ser considerada «clásica» debe adherirse, consciente o inconscientemente, a ciertos parámetros, entre ellos los matemáticos. Las obras que cumplen estas «normas» se convierten automáticamente en «clásicas», aunque, evidentemente, no todos estén de acuerdo. Ejemplos de estas obras son innumerables, pero aquí cito algunas:

Hay que señalar que, en el grupo de artistas anterior, hay uno que no se sentiría cómodo siendo catalogado como «clásico»: Kandinsky. Él afirmaba que, dado que ya no podemos pensar como los antiguos griegos, no debemos imitarlos. Según él, hasta el neoclasicismo se limitaron a imitarse modelos griegos, y, por tanto, todas las obras producidas hasta entonces carecían de alma y nacían muertas, siendo comparables a las imitaciones de un mono.

Independientemente de la opinión de Kandinsky, hay obras que se convierten en «clásicas» y cuya belleza es reconocida más allá de las preferencias personales. Esto puede deberse a que las obras de arte son creaciones de la poiesis (ποιέω, «hacer-crear»), en contraposición a las obras del pensamiento, que son fruto de la nóesis (νόησις, «intuición-penetración»). Simplificando, podríamos decir que las creaciones de la nóesis expresan «verdades», mientras que las de la poiesis expresan «belleza». En ambas hay una búsqueda de verdad, aunque una provenga de una perspectiva epistemológica y la otra, de una poética.

Estas obras, de manera unánime, son consideradas «bellas», aunque no siempre podamos explicar por qué. No existen leyes generales más allá de las ya mencionadas, como la armonía y la proporción. Cada persona tiene un gusto diferente y recibe impresiones distintas ante la visión de una obra de arte, pero la subjetividad del observador se combina con la subjetividad del artista, generando una especie de equilibrio que, en cierto modo, las anula.

El ser humano tiene la capacidad de emitir juicios críticos basados en parámetros objetivos y valores universales. Esto le permite reconocer el valor de una obra de arte, incluso si personalmente no le agrada. Hume afirmaba que todos poseen un «principio del gusto», pero para ser verdaderamente objetivos, a pesar de nuestras preferencias personales, se requiere una educación estética. Esta educación nos capacita para identificar los parámetros que otorgan valor a una obra de arte, ya sea la proporción grecorromana del cuerpo humano, la fidelidad naturalista del siglo XIX o la hiperrealidad de las figuras humanas de John de Andrea o los bodegones de Claudio Bravo.

Lo importante siempre es la sensación que obtenemos, ya que incluso una sensación desagradable no significa que la obra sea fea. Si esa es la emoción que el artista busca transmitir, entonces se ha producido el verdadero trasvase de emociones entre el creador y el receptor.

Y eso, precisamente, es el arte.

BIBLIOGRAFIA

- ADORNO, Theodor W. (2005). Teoría estética. Akal

- BALAZS, Béla (1957). El Film. Evolución y esencia de un arte nuevo. Losange

- BURKE, Edmund (2014). Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Alianza Editorial

- HUME, David (1989). La norma del gusto y otros ensayos. Península

- KANDINSKY, Vasili (1996). La gramática de la creación. El futuro de la pintura. Planeta

- KANDINSKY, Vasili (1996). Sobre lo espiritual en el arte. p.4. Paidos

- MUÑOZ Martinez, Rubén (2006). “Una reflexión filosófica sobre el arte”. Thémata. n.36.

- VOLTAIRE. Dictionnaire philosophique, edició en línea realizada por Patrick Cintas. Recuperada el 10 de novembre de 2017, www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?rubrique1071